Pourquoi les Champs-Élysées s’appellent-ils ainsi ?

Aujourd’hui, les Champs-Élysées sont considérés comme l’une des plus belles avenues de Paris -et même du monde. Avec ses enseignes internationales, ses restaurants gastronomiques et ses boutiques de luxe, l’avenue est devenue emblématique du chic à la française. Mais vous êtes-vous déjà demandé d’où vient leur nom ? Car l’expression “Champs-Élysées”, référence tout droit sortie […]

Aujourd’hui, les Champs-Élysées sont considérés comme l’une des plus belles avenues de Paris -et même du monde. Avec ses enseignes internationales, ses restaurants gastronomiques et ses boutiques de luxe, l’avenue est devenue emblématique du chic à la française. Mais vous êtes-vous déjà demandé d’où vient leur nom ? Car l’expression “Champs-Élysées”, référence tout droit sortie de la mythologie grecque, n’a -en apparence- aucun rapport avec ce qu’était ce lieu à l’origine. Ancienne zone marécageuse, rien ne prédestinait les Champs-Élysées à une telle appellation. Alors pourquoi ce nom, et que racontait-il du lieu d’autrefois ? On vous explique.

Un nom venu du paradis

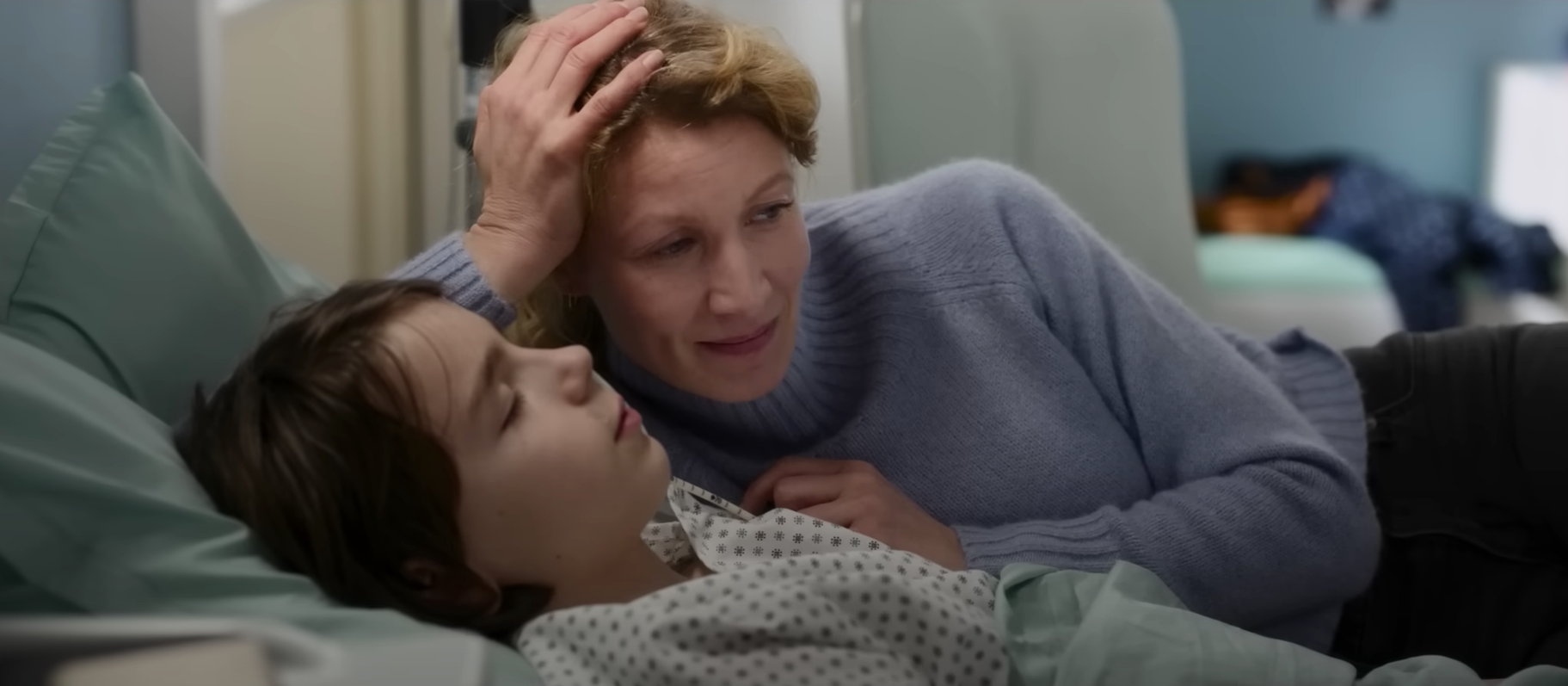

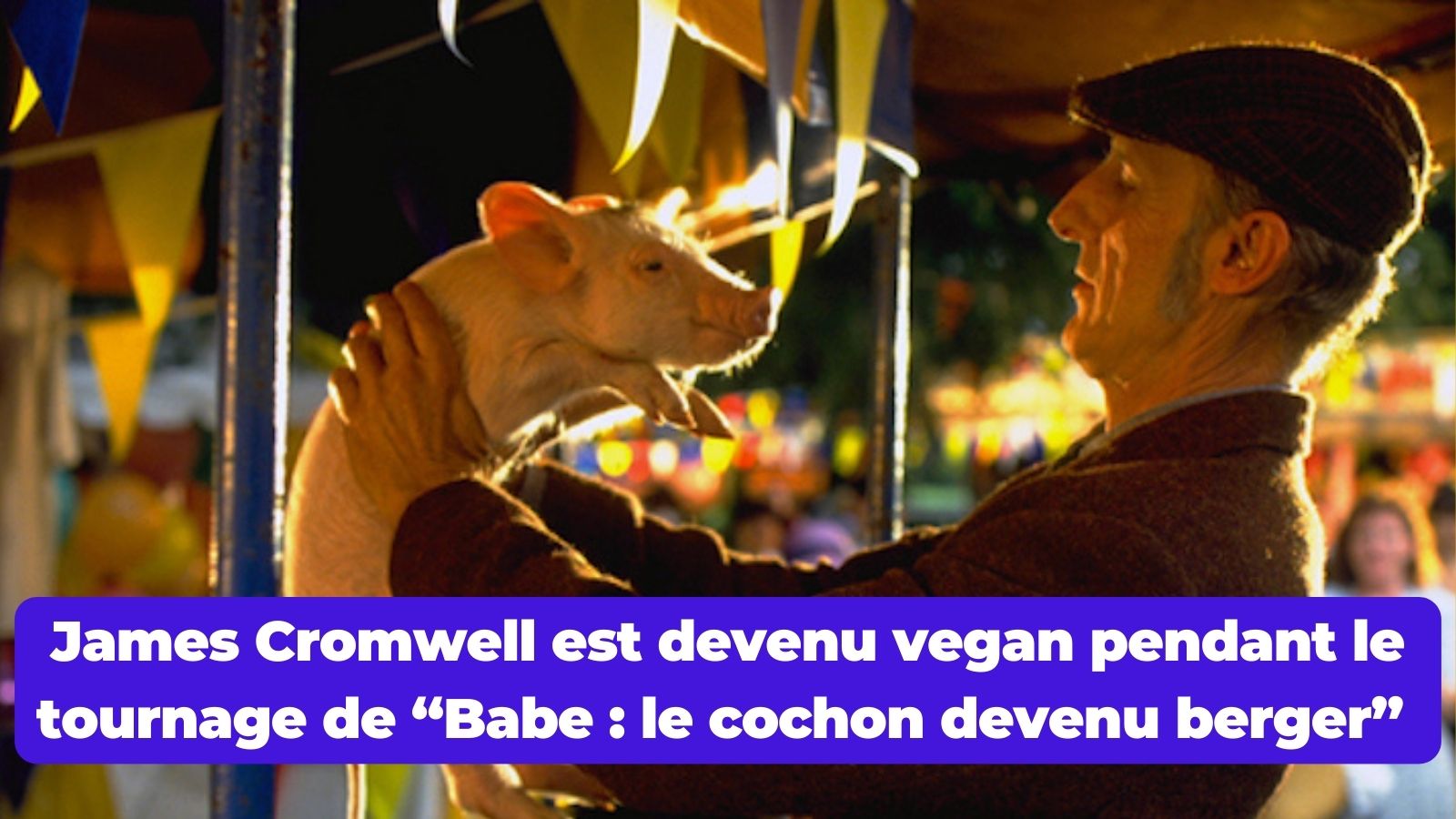

Enée retrouvant son père aux Champs-Elysées, Sébastien Vrancx, 1597-1600

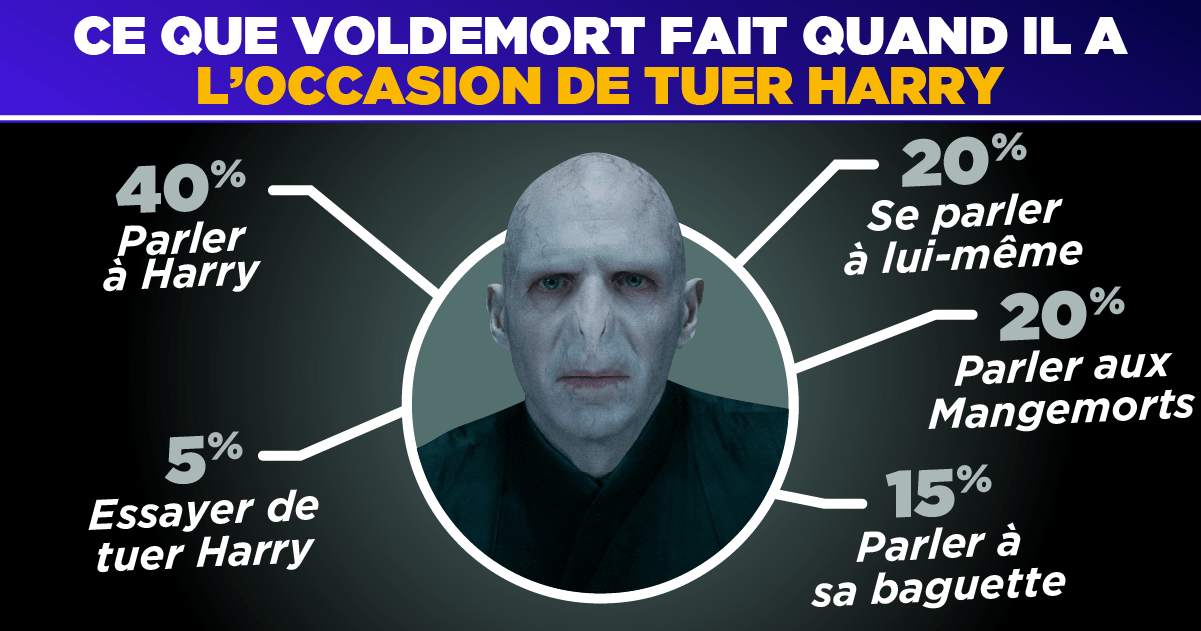

Dans la mythologie grecque, les Champs-Élysées désignent la partie des Enfers réservée aux âmes vertueuses. En bref, pour les grecs et les romains, c’est le lieu de repos éternel des héros, que l’on peut considérer comme un équivalent du paradis. Un lieu paisible, calme et idyllique que Homère décrit ainsi dans L’Odyssée :

« Les Immortels t’emmèneront chez le blond Rhadamanthe,

Aux champs Élyséens, qui sont tout au bout de la terre.

C’est là que la plus douce vie est offerte aux humains ;

Jamais ni neige ni grands froids ni averses non plus ;

On ne sent partout que zéphyrs dont les brises sifflantes

Montent de l’Océan pour donner la fraîcheur aux hommes. »

La description vend du rêve, et pourtant, on est bien loin de ce à quoi ressemblaient les Champs-Élysées parisiens à l’époque. Avant d’être aménagée, la zone des futurs Champs était un vaste terrain marécageux, traversé par le Grand Égout de Paris, qui se jetait dans la Seine. Brigands et prostituées s’y croisaient, au milieu de zones de pâturage et de friches. Rien de paradisiaque, donc, et aucun rapport avec ce lieu prisé que l’on connaît aujourd’hui. Alors comment en est-on arrivés aux “Champs-Élysées” ?

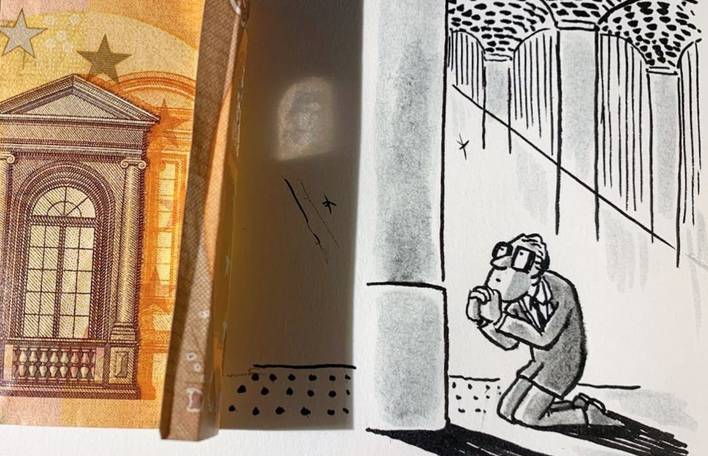

Tout commence en 1674, quand Louis XIV charge le talentueux André Lenôtre (à qui l’on doit les jardins de Versailles) de prolonger le jardin royal des Tuileries. Il imagine alors une large voie bordée d’ormes, un axe royal qui file depuis la future place de la Concorde à l’actuel rond-point des Champs-Élysées. L’objectif est d’offrir une perspective aussi grandiose depuis le Palais des Tuileries que celle qui s’étend devant le Château de Versailles. Mais le nom ne vient pas tout de suite : on l’appelle d’abord le Grand-Cours (pour le distinguer du cours de la Reine), puis la Grande Allée du Roule (car en direction de la montagne du Roule, avant à l’emplacement de l’actuelle place de l’Étoile), l’avenue de la Grille Royale puis celle du Palais des Tuileries. C’est seulement en 1698 que le nom “Champs-Élysées” apparaît officiellement, validé dans les comptes royaux en 1709. Et le choix n’est pas anodin : ce clin d’œil à la mythologie évoque un lieu d’exception, et symbolise le privilège accordé au peuple de se balader dans un jardin royal. La référence au paradis grec crée aussi un contraste volontaire avec la partie basse de la zone, mal fréquentée et marécageuse.

Une renommée qui n’était pas gagnée d’avance

Ce paradis autoproclamé connaît de multiples aménagements au fil des années, avant d’être reconnu comme une avenue prestigieuse. En 1710, le duc d’Antin fait construire un pont de pierre au-dessus du Grand Égout, ce qui permet de prolonger l’axe. Puis en 1765, Louis XVI autorise la construction de bâtiments de part et d’autres de l’avenue, avant qu’elle soit élargie jusqu’au pont de Neuilly sous l’impulsion du marquis de Marigny. Malgré ces aménagements, les Champs-Élysées ne sont toujours pas à la hauteur de leur nom. La zone continue d’être associée à la prostitution et aux malfaiteurs qui se retrouvent dans des guinguettes bas-de-gamme. Ce n’est qu’à partir de la Révolution qu’on parle d’une véritable “avenue des Champs-Élysées” : l’axe prends alors son appellation définitive sur toute sa longueur. Sous le Directoire, l’avenue est élargie, et les guinguettes sont remplacées par des restaurants et cafés luxueux alors que les souterrains où se réfugiaient les malfaiteurs sont comblés. Sous le Second Empire, l’avenue consolide son nouveau statut prestigieux. Immeubles particuliers, salles de théâtres et de concerts, restaurants de luxe : les “Champs-Élysées” commencent à jouir d’une grande renommée, qui les suit encore aujourd’hui.

À lire également :

Mais pourquoi la tour Montparnasse a-t-elle été construite au beau milieu de Paris ?

Qui était Zizi Jeanmaire, l’interprète de la chanson « Mon truc en plumes » ?

Image à la une :

Champs-Élysées © AdobeStock

/2025/04/15/nd-67feb9e1606a0245977516.png?#)

/2025/04/15/cncs-cl-vitrine03-67fe38b0a0699436133007.jpg?#)

/2025/04/15/000-42ek89d-67fe840a16d41423755387.jpg?#)

/2025/04/15/063-2209825110-67fe72a516091006028749.jpg?#)