Я не убежден, что мы руководствуемся Божьими заповедями в наших нынешних военных операциях

Иногда говорят, что мир после окончания «холодной войны» столь отличается от прошлого, что уроки Вьетнама к нему просто неприменимы, и уж тем более они не будут соответствовать реалиям XXI века. Я с этим не согласен. И если мы хотим чему-то научиться на нашем вьетнамском опыте, то должны в первую очередь определить наши ошибки. Имелось одиннадцать основных причин нашего поражения во Вьетнаме:1. Мы неправильно оценивали и до сих пор неверно оцениваем геополитические намерения наших противников (в данном случае Северного Вьетнама и Вьетконга, которых поддерживали Китай и Советский Союз) и преувеличивали опасность их действий для Соединенных Штатов.2. Мы относились к народу и лидерам Южного Вьетнама исходя из нашего собственного опыта. Мы считали, что они стремятся и полны решимости бороться за свободу и демократию. И совершенно неверно судили о расстановке политических сил в этой стране.3. Мы недооценивали национализм как силу, побуждавшую наших противников (я имею в виду северовьетнамцев и вьетконговцев) сражаться и умирать за свои убеждения и ценности. Мы и теперь продолжаем совершать ту же ошибку в разных регионах мира.4. Наши неверные суждения относительно понятия «свой — чужой» отражали наше глубокое невежество и незнание истории, культуры и политики проживающего в этом регионе народа и личных качеств и привычек его лидеров. Мы могли бы столь же неверно судить и о Советском Союзе в периоды наших частых конфронтаций, например, в связи с Берлином, Кубой и Ближним Востоком, если бы у нас не было «Томми» Томпсона, Чарлза Боулена и Джорджа Кеннана с их бесценными советами и указаниями. Эти ведущие дипломаты несколько десятилетий изучали Советский Союз, его народ и его лидеров, причины их действий и реакции на предпринимаемые нами те или иные шаги. Их рекомендации оказали нам помощь в производстве оценок и принятии решений. Но специалистов такого уровня по Юго-Восточной Азии мы не имели, и, как следствие этого, нам не с кем было проконсультироваться при подготовке проектов решений по Вьетнаму.5. Мы не осознавали, да и до сих пор не осознаем, сколь ограниченны возможности современных высокотехнологичных видов оружия и прочего военного снаряжения и сколь несовершенны наши доктрины применительно к национальным движениям с их нетрадиционными формами борьбы и высокой степенью мотиваций действий народа. Нам не удалось привести нашу военную тактику в соответствие с такой стоявшей перед нами задачей, как завоевание симпатий людей, принадлежащих к совершенно другой культуре. 6. Мы не смогли организовать подробное, с развернутыми и аргументированными доводами «за» и «против», и откровенное обсуждение Конгрессом и всем американским народом вопроса о нашем полномасштабном участии в военных операциях в ЮгоВосточной Азии ещё до того, как мы вошли во Вьетнам.7. После начала военных операций, когда непредвиденные события заставили нас отклониться от намеченного курса, мы не сумели воспользоваться общенациональной поддержкой и сохранить ее — отчасти потому, что не рассказали своим согражданам откровенно и без всяких там недомолвок, что же происходит во Вьетнаме и почему мы действуем именно так, а не как-то иначе. Мы не подготовили общество к пониманию сложных событий, не научили его реагировать адекватно на все изменения проводимого нами политического курса в далекой заморской стране и во враждебном окружении. Подлинная сила любого государства заключается не в его военном потенциале, а, скорее, в единстве нации. А вот этого-то мы и не смогли сохранить.8. Мы не поняли, что ни наш народ, ни наши лидеры отнюдь не всезнающи. Когда нашей безопасности ничто не угрожает, то правильность наших суждений об истинных интересах других стран или народов непременно должна проходить проверку в процессе открытых дискуссий на международных форумах. У нас нет божественного права пересоздавать каждое государство по нашему образцу или выбору. Уроки Вьетнама 9. Мы пренебрегли исключительно важным принципом, заключающимся в том, что при отсутствии прямой угрозы нашей безопасности США должны осуществлять в других странах военные акции только совместно с многонациональными силами, полностью, а не символически, поддержанными мировым сообществом.10. Мы не сумели понять, что в международной жизни, как и в других сферах деятельности, могут быть проблемы, для которых не существует немедленных решений. Людям, посвятившим свою жизнь выработке и реализации подобных решений, особенно трудно это признать. Но факт остается фактом: порой нам приходится жить в несовершенном и неспокойном мире.11. Многие из этих ошибок объясняются нашим неумением обеспечить высокую эффективность усилий, предпринимавшихся высшими эшелонами власти, которым пришлось столкнуться с крайне запутанным и исключительно сложным комплексом различных проблем военного и политического характера. Взять хотя бы тот факт, что достижение наших целей было сопряжено с немалым риском и огромными потерями, включая и человеческие жизни. Нельзя забывать и о той тяжкой доли, которая выпала на наших военны

Иногда говорят, что мир после окончания «холодной войны» столь отличается от прошлого, что уроки Вьетнама к нему просто неприменимы, и уж тем более они не будут соответствовать реалиям XXI века. Я с этим не согласен. И если мы хотим чему-то научиться на нашем вьетнамском опыте, то должны в первую очередь определить наши ошибки. Имелось одиннадцать основных причин нашего поражения во Вьетнаме:

1. Мы неправильно оценивали и до сих пор неверно оцениваем геополитические намерения наших противников (в данном случае Северного Вьетнама и Вьетконга, которых поддерживали Китай и Советский Союз) и преувеличивали опасность их действий для Соединенных Штатов.

2. Мы относились к народу и лидерам Южного Вьетнама исходя из нашего собственного опыта. Мы считали, что они стремятся и полны решимости бороться за свободу и демократию. И совершенно неверно судили о расстановке политических сил в этой стране.

3. Мы недооценивали национализм как силу, побуждавшую наших противников (я имею в виду северовьетнамцев и вьетконговцев) сражаться и умирать за свои убеждения и ценности. Мы и теперь продолжаем совершать ту же ошибку в разных регионах мира.

4. Наши неверные суждения относительно понятия «свой — чужой» отражали наше глубокое невежество и незнание истории, культуры и политики проживающего в этом регионе народа и личных качеств и привычек его лидеров. Мы могли бы столь же неверно судить и о Советском Союзе в периоды наших частых конфронтаций, например, в связи с Берлином, Кубой и Ближним Востоком, если бы у нас не было «Томми» Томпсона, Чарлза Боулена и Джорджа Кеннана с их бесценными советами и указаниями. Эти ведущие дипломаты несколько десятилетий изучали Советский Союз, его народ и его лидеров, причины их действий и реакции на предпринимаемые нами те или иные шаги. Их рекомендации оказали нам помощь в производстве оценок и принятии решений. Но специалистов такого уровня по Юго-Восточной Азии мы не имели, и, как следствие этого, нам не с кем было проконсультироваться при подготовке проектов решений по Вьетнаму.

5. Мы не осознавали, да и до сих пор не осознаем, сколь ограниченны возможности современных высокотехнологичных видов оружия и прочего военного снаряжения и сколь несовершенны наши доктрины применительно к национальным движениям с их нетрадиционными формами борьбы и высокой степенью мотиваций действий народа. Нам не удалось привести нашу военную тактику в соответствие с такой стоявшей перед нами задачей, как завоевание симпатий людей, принадлежащих к совершенно другой культуре. 6. Мы не смогли организовать подробное, с развернутыми и аргументированными доводами «за» и «против», и откровенное обсуждение Конгрессом и всем американским народом вопроса о нашем полномасштабном участии в военных операциях в ЮгоВосточной Азии ещё до того, как мы вошли во Вьетнам.

7. После начала военных операций, когда непредвиденные события заставили нас отклониться от намеченного курса, мы не сумели воспользоваться общенациональной поддержкой и сохранить ее — отчасти потому, что не рассказали своим согражданам откровенно и без всяких там недомолвок, что же происходит во Вьетнаме и почему мы действуем именно так, а не как-то иначе. Мы не подготовили общество к пониманию сложных событий, не научили его реагировать адекватно на все изменения проводимого нами политического курса в далекой заморской стране и во враждебном окружении. Подлинная сила любого государства заключается не в его военном потенциале, а, скорее, в единстве нации. А вот этого-то мы и не смогли сохранить.

8. Мы не поняли, что ни наш народ, ни наши лидеры отнюдь не всезнающи. Когда нашей безопасности ничто не угрожает, то правильность наших суждений об истинных интересах других стран или народов непременно должна проходить проверку в процессе открытых дискуссий на международных форумах. У нас нет божественного права пересоздавать каждое государство по нашему образцу или выбору. Уроки Вьетнама

9. Мы пренебрегли исключительно важным принципом, заключающимся в том, что при отсутствии прямой угрозы нашей безопасности США должны осуществлять в других странах военные акции только совместно с многонациональными силами, полностью, а не символически, поддержанными мировым сообществом.

10. Мы не сумели понять, что в международной жизни, как и в других сферах деятельности, могут быть проблемы, для которых не существует немедленных решений. Людям, посвятившим свою жизнь выработке и реализации подобных решений, особенно трудно это признать. Но факт остается фактом: порой нам приходится жить в несовершенном и неспокойном мире.

11. Многие из этих ошибок объясняются нашим неумением обеспечить высокую эффективность усилий, предпринимавшихся высшими эшелонами власти, которым пришлось столкнуться с крайне запутанным и исключительно сложным комплексом различных проблем военного и политического характера. Взять хотя бы тот факт, что достижение наших целей было сопряжено с немалым риском и огромными потерями, включая и человеческие жизни. Нельзя забывать и о той тяжкой доли, которая выпала на наших военных, непрестанно испытывавших чрезмерное напряжение и к тому же в течение долгого времени.

Одним из факторов, препятствовавших нашим успехам, являлись неполадки организационного плана, которые недешево обошлись бы нам даже в том случае, если бы президент и его советники имели дело лишь с одной проблемой. А все ведь обстояло иначе. Проблема, связанная с Вьетнамом, сосуществовала с широким спектром внутренних и международных вопросов, которые тоже надо было решать. В результате у нас просто не было возможности всесторонне и обстоятельно анализировать и обсуждать многое из того, что напрямую касалось наших действий в Азии и требовало от нас особого внимания.

Поэтому наши представления о таких, в частности, вещах, как преследуемые нами цели, степень риска, цена альтернативных вариантов проведения военных операций или смена курса, несоответствующего сложившимся условиям, носили весьма поверхностный характер. В общем, должен прямо сказать: вопросы, которые ставила перед нами война, мы рассматривали не столь скрупулезно и глубоко, как делалось это, к примеру, во время кубинского «ракетного» кризиса, когда Административная комиссия при президенте не оставила без внимания ни один из аспектов возникшей проблемы. Таковы были наши основные ошибки.

Хотя каждая из них изложена отдельно, все они в определенном смысле связаны друг с другом: промах в чем-то одном усугублял просчет в другом или приводил к нему. И узел затягивался все туже. Выявление и разбор наших ошибок дают нам возможность глубже вникнуть в уроки Вьетнама и приложить их к той обстановке, что сложилась в мире после окончания «холодной войны». Хотя с середины 1980-х годов было ясно, что «холодная война» уже близится к завершению, страны во всем мире не торопились пересматривать свою внешнюю и оборонную политику, отчасти потому что не видели, в каком направлении будут развиваться события.

Судя по вторжению Ирака в Кувейт, гражданской войне в бывшей Югославии и волнениям в Чечне, Сомали, на Гаити, в Судане, Бурунди, Армении и Таджикистане, мир и в будущем будут потрясать конфликты как между различными группировками внутри государств, так и выходящие за пределы той или иной страны. По-прежнему сохранятся расовые, религиозные и этнические противоречия. Национализм, очевидно, станет мощной движущей силой во всем мире. Число политических революций будет возрастать по мере развития общества. Не уйдут в прошлое и споры со ссылками на историю относительно государственных границ.

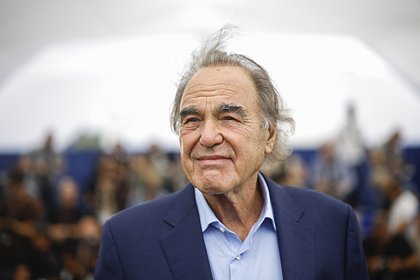

Спор без конца: в поисках ответов на трагедию во Вьетнаме. Роберт Макнамара, 1999

В связи с неравномерностью распределения технологий и образования между разными странами диспропорции в уровнях их экономического развития так и не будут изжиты. Основные причины конфликтов в третьем мире, существовавшие задолго до начала «холодной войны», не исчезли и с ее окончанием. Дополнением к ним станут, возможно, соперничество между бывшими республиками Советского Союза и продолжающаяся политическая напряженность на Ближнем Востоке. Подобная напряженность в минувшие сорок пять лет и явилась причиной 125 войн, которые унесли 40 миллионов жизней в странах третьего мира.

В этом отношении мир будущего не будет отличаться от мира прошлого: внутренние и международные конфликты не исчезнут. Но отношения между государствами претерпят резкие изменения. В послевоенные годы Соединенные Штаты, обладая огромным потенциалом, в определенной степени использовали его для формирования мира в том направлении, которое мы выбирали. В следующем столетии такое станет невозможным. Японии будет суждено играть все большую и большую роль на мировой арене, что связано с ее возросшим удельным весом в мировой экономике и политике, и хочется надеяться, что в соответствии с этим она возьмет на себя и большие обязательства экономического и политического плана. То же можно сказать и о Западной Европе, которая в 1993 году сделала важный шаг в направлении экономической инте грации.

Несомненно, будет укрепляться и ее политическое единство (несмотря на существовавшие оппозиции Маастрихтскому соглашению), что усилит позиции Европы в мировой политике. В середине будущего века несколько стран, в прошлом относившихся к третьему миру, ожидает значительный рост населения, а достигнутый ими уровень экономического развития окажется столь внушителен, что они станут основными участниками мировой политики и повлияют на характер международных отношений. Население Индии увеличится, вероятно, до 1,6 миллиарда человек, Нигерии — 400 миллионов человек, Бразилии — 300 миллионов человек.

Если Китай осуществит свои амбициозные планы к 2000 году, как было намечено, и в последующие пятьдесят лет сможет сохранить вполне удовлетворительные, хотя и не столь уж впечатляющие темпы экономического роста, то по уровню дохода на душу населения 1,6 миллиарда китайцев сравняются с западноевропейцами середины XX века. По объему же внутреннего валового продукта Китай оставит позади Соединенные Штаты, Западную Европу, Японию и Россию. С этой силой нельзя будет не считаться. Конечно, я привел весьма приблизительные цифры.

Но они вполне достаточны для того, чтобы проиллюстрировать грандиозность тех перемен, которые ожидают мир уже не в столь отдаленном будущем. Оставаясь самой сильной мировой державой, США должны будут считаться с многополярностью мира и приспосабливать к этой реальности и внешнюю политику, и свои оборонные программы. Возникнет новый тип взаимоотношений между основными «мировыми центрами», каковых по меньшей мере будет пять: Китай, Европа, Япония, Россия и США. Новые отношения свяжут также эти «центры» с «периферийными», то есть не входящими в них, государствами. Многие политологи, в особенности относящиеся к категории реалистов, предсказывают возврат к традиционной силовой политике. Они утверждают, что исчезновение идеологического соперничества между Востоком и Западом стимулирует возврат к традиционным отношениям, основанным на территориальных и экономических императивах.

Макнамара Р. Вглядываясь в прошлое. Трагедия и уроки Вьетнама, глава 11